Città di Castello

La pinacoteca comunale

di Città di Castello

La pinacoteca comunale di Città di Castello

Le splendide sale di Palazzo Vitelli alla Cannoniera ospitano la Pinacoteca Comunale

La pinacoteca comunale di Città di Castello è stata edificata nel Rinascimento dalla famiglia Vitelli in occasione del matrimonio tra Alessandro Vitelli e Paola Angela Rosso di San Secondo Parmense.

L’edificio vanta l’intervento di illustri artisti del Rinascimento: è attribuito a Cristoforo Gherardi il decoro a graffiti della splendida facciata di fronte al giardino.

Nelle numerose sale affrescate, il museo conserva opere che vanno dal 1300 al 1900 e risulta essere tra i più importanti musei in Umbria per opere custodite: 30 sale con opere dei più importanti maestri del passato; tra le più significative lo “Stendardo della Santissima Trinità” del giovane Raffaello Sanzio, il “Martirio di San Sebastiano” di Luca Signorelli e l’“Incoronazione della Vergine” attribuita a Domenico Ghirlandaio.

Di notevole interesse anche la collezione di ceramiche dei Della Robbia e il Reliquario di Sant’Andrea del Ghiberti.

Arricchiscono la collezione le opere degli artisti del ‘900 tra cui Carrà, De Chirico e Guttuso.

INFO:

- Tel. 075 8520656 – 075 8554202 – 335460050

- Dal 1° apr al 31 ott: 10.00 -13.00 / 14.30 -18.30

- Dal 1° nov al 31 mar: 10.00 -13.00 / 15.00 – 18.00

- Chiuso: lunedì, salvo festivi e prefestivi

Biglietti

Biglietto d’ingresso alla pinacoteca di Città di Castello:

- Intero € 8,00

- Ridotto € 6,00

(Gruppi superiori alle 15 persone, Visitatori di età superiore ai 65 anni, Visitatori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, Studenti universitari fino a 25 anni provvisti di tesserino, Possessori tessera FAI, Pellegrini in possesso delle credenziali, Possessori Festival card o biglietto concerto, Possessori del biglietto intero dei musei di C. di Castello e del Civico di Sansepolcro) - Biglietto Scuole: € 2,00

(Per gruppi scolastici di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado) - Biglietto famiglia A: € 21,00

(due adulti e un bambino dai 6 ai 14 anni) - Biglietto famiglia B: € 26,00

(due adulti e due bambini dai 6 a 14 anni) - Biglietto famiglia C: € 20,00

(due adulti e tre bambini dai 6 ai 14 anni) - Biglietto gratuito

(Visitatori di età inferiore a 6 anni, Scuole del Comune di C. di Castello, Tessera ICOM)

La Pala di Santa Cecilia (1498) di Luca Signorelli: Un Tesoro Ritrovato per Città di Castello

Il recente e trionfale ritorno della Pala di Santa Cecilia di Luca Signorelli nella sua sede originaria, la Pinacoteca Comunale di Città di Castello, rappresenta un evento di straordinaria importanza storica e artistica. Quest’opera, realizzata nel 1498, lo stesso anno del celebre “Martirio di San Sebastiano”, rafforza ulteriormente il legame profondo tra Signorelli e la città altotiberina, illuminando un periodo cruciale della sua produzione.

Una Storia Lunga e Travagliata

La Pala di Santa Cecilia fu originariamente commissionata dalla Confraternita di Santa Cecilia per la chiesa di San Giacomo a Città di Castello. Per secoli, l’opera adornò l’altare della chiesa, testimoniando la devozione dei fedeli e la maestria dell’artista. Tuttavia, le vicissitudini storiche e le soppressioni napoleoniche portarono alla sua rimozione.

Nel XIX secolo, la pala fu acquistata dal famoso mercante d’arte Edward Solly e, dopo vari passaggi di proprietà, finì nella prestigiosa collezione del Kimbell Art Museum di Fort Worth, Texas (USA). Per oltre un secolo, quest’opera fondamentale della maturità di Signorelli è stata ammirata oltreoceano, privando Città di Castello di un pezzo della sua identità artistica.

Il recente accordo che ha permesso il rientro della pala in Italia, in comodato d’uso a lungo termine, è il frutto di anni di negoziazioni e sottolinea l’importanza di restituire opere al loro contesto storico e culturale originario, dove possono essere pienamente comprese e apprezzate.

Descrizione dell’Opera

La Pala di Santa Cecilia è un magnifico esempio di pittura sacra rinascimentale, caratterizzata dalla tipica monumentalità e profondità psicologica delle figure di Signorelli. Il dipinto raffigura:

Santa Cecilia al centro: La santa è posta in una posizione preminente, con il suo attributo iconografico, l’organo portativo, ai suoi piedi o nelle sue mani. La sua espressione è serena e contemplativa, spesso rivolta verso l’alto o verso lo spettatore con una spiritualità intensa. Signorelli eccelle nel conferire alle sue figure una dignità quasi scultorea, e Santa Cecilia non fa eccezione, avvolta in panneggi ricchi che ne esaltano il volume corporeo.

Santi intorno: Attorno alla figura centrale di Santa Cecilia, Signorelli dispone un gruppo di santi, spesso identificabili dai loro attributi iconografici. Questi santi “conversano” tra loro o con la Vergine (se presente), creando una “Sacra Conversazione” tipica della pittura rinascimentale. La loro disposizione non è statica, ma studiata per creare un equilibrio visivo e una narrazione silenziosa. Ogni figura è caratterizzata individualmente, con attenzione alla fisionomia e all’espressività. Tra i santi più frequentemente associati a questa iconografia, o che potrebbero essere stati inclusi nella pala originale di Città di Castello, vi sono spesso San Valeriano (suo sposo), San Tiburzio, o altri santi patroni della confraternita o legati alla storia della chiesa.

L’Ambientazione Architettonica o Paesaggistica: Lo sfondo dell’opera può variare. Signorelli spesso prediligeva ambientazioni che univano elementi architettonici classici, a volte in rovina per simboleggiare il superamento del paganesimo, con ampi e suggestivi paesaggi. Questi sfondi non sono semplici riempimenti, ma contribuiscono alla profondità spaziale e all’atmosfera generale del dipinto. La luce modella le figure e gli ambienti, conferendo realismo e drammaticità.

Stile e Significato

La Pala di Santa Cecilia testimonia la piena maturità artistica di Luca Signorelli. Si riconoscono in essa le caratteristiche distintive del suo stile:

Forte plasticità e anatomia: I corpi sono resi con una solida volumetria e una profonda conoscenza dell’anatomia, mutuata da artisti come Piero della Francesca.

Espressività dei volti: Le espressioni delle figure sono intense e trasmettono un senso di profonda spiritualità e partecipazione emotiva.

Composizione equilibrata: Nonostante la presenza di più figure, la composizione è sempre armonica e bilanciata, guidando l’occhio dello spettatore.

Dettagli realistici e simbolici: Dalle pieghe dei drappi agli attributi dei santi, ogni dettaglio è curato, spesso con valenze simboliche che arricchiscono il significato dell’opera.

Il ritorno della Pala di Santa Cecilia a Città di Castello non è solo il recupero di un capolavoro artistico, ma anche la ricomposizione di un pezzo della memoria storica e culturale della comunità. È un’opportunità unica per i visitatori di ammirare l’opera nel suo contesto originario, comprendendo appieno il suo valore e il legame profondo tra Signorelli e il territorio che lo ha ospitato e celebrato. Un ponte tra passato e presente, tra le rive del Tevere e le gallerie d’arte oltreoceano, a testimonianza dell’eterno fascino dell’arte.

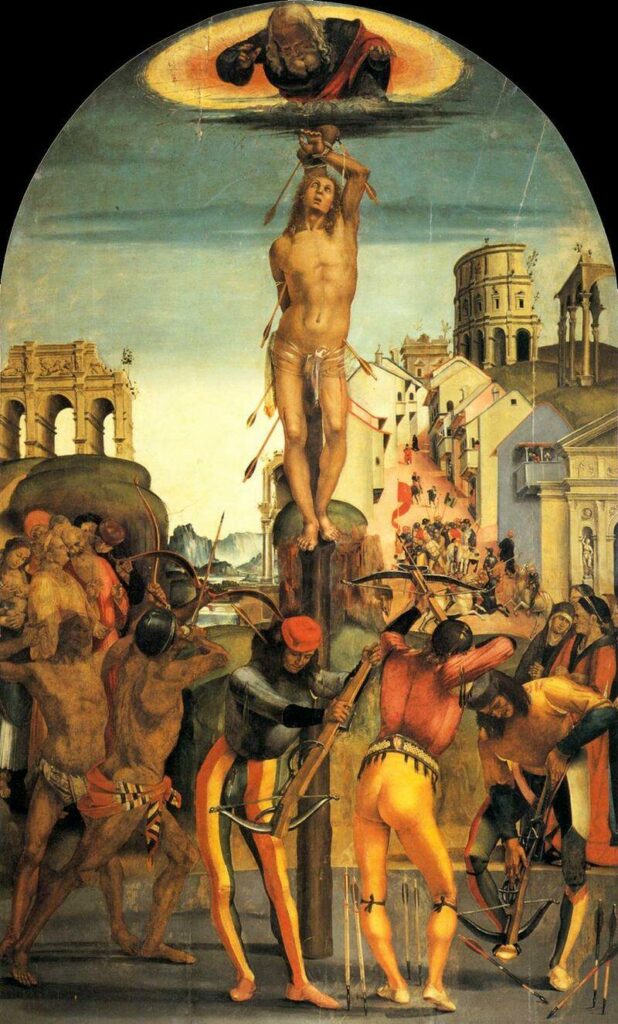

Il Martirio di San Sebastiano (1498) di Luca Signorelli: Anatomia di un Sacrificio

Il “Martirio di San Sebastiano” del 1498, opera del maestro rinascimentale Luca Signorelli, è un dipinto che cattura immediatamente l’attenzione per la sua potenza espressiva e la drammaticità della scena. Attualmente ammirabile presso la Pinacoteca Comunale di Città di Castello, quest’opera rappresenta un momento significativo nella produzione dell’artista e nel contesto dell’arte umbra e toscana del tardo Quattrocento.

Contesto Storico e Commissione

Realizzato in un periodo di grande fermento artistico e culturale, il dipinto fu commissionato dalla Confraternita di San Sebastiano di Città di Castello per il loro oratorio, come testimonia un’iscrizione posta sulla base del tempio raffigurato nell’opera. San Sebastiano, martire cristiano del III secolo, era venerato come protettore dalle pestilenze, una figura particolarmente importante in un’epoca in cui le epidemie erano una minaccia costante. La richiesta di un’opera che lo raffigurasse era quindi non solo un atto di devozione, ma anche una speranza di protezione per la comunità.

Signorelli, originario di Cortona, aveva già consolidato la sua fama, distinguendosi per la sua abilità nel raffigurare la figura umana con un’anatomia muscolosa e dinamica, influenzato da artisti come Piero della Francesca e anticipando in qualche modo Michelangelo.

Descrizione dell’Opera

Il dipinto, una tavola imponente, presenta San Sebastiano legato a una colonna di un tempio classico in rovina, trafitto da numerose frecce. La scena è ambientata in un paesaggio che si apre su un orizzonte vasto e sereno, quasi a contrastare la violenza del martirio in primo piano.

- San Sebastiano: Il corpo di Sebastiano è il fulcro della composizione. Signorelli lo dipinge con una maestria anatomica straordinaria: i muscoli sono tesi, la postura è studiata per evidenziare la sofferenza ma anche la dignità del martire. Nonostante il dolore, l’espressione sul suo volto è di rassegnazione e fermezza, proiettata verso l’alto, quasi a indicare l’accettazione del suo destino e la sua fede incrollabile. Le frecce, sebbene numerose, non appaiono come strumenti di morte brutale, ma piuttosto come simboli del suo sacrificio.

- I Carnefici: Ai piedi del santo, i due arcieri sono rappresentati con volti concentrati e intenti nel loro compito. Le loro pose, sebbene dinamiche, non trasmettono crudeltà, ma piuttosto una fredda esecuzione di ordini. I loro abiti e le loro fisionomie riflettono l’attenzione di Signorelli per il dettaglio e la sua capacità di caratterizzare le figure.

- L’Ambientazione Classica: San Sebastiano è legato a una colonna spezzata di un tempio classico in rovina. Questa scelta non è casuale: le rovine simboleggiano la caduta del paganesimo e il trionfo della nuova fede cristiana. I dettagli architettonici, sebbene frammentari, mostrano una profonda conoscenza dell’arte classica, tipica del Rinascimento.

- Lo Sfondo: Il paesaggio sullo sfondo è ampio e dettagliato, con colline, alberi e un cielo che sfuma dall’azzurro intenso a toni più chiari. Questo elemento, pur essendo secondario rispetto alla scena principale, aggiunge profondità e respiro all’opera, bilanciando la tensione del martirio con la quiete della natura. Sulla destra si può notare la città fortificata di Città di Castello, un chiaro riferimento al luogo per cui l’opera era stata realizzata.

Stile e Influenze

Il “Martirio di San Sebastiano” rivela pienamente lo stile di Signorelli, caratterizzato da:

- Plasticità dei Corpi: Una forte attenzione alla resa volumetrica e muscolare dei corpi, che li rende quasi scultorei.

- Drammaticità Contenuta: Nonostante il tema violento, la scena non è eccessivamente efferata. La drammaticità è affidata più alla posa e all’espressione del santo che a dettagli macabri.

- Uso della Luce: La luce modella le figure e contribuisce a creare un senso di profondità e realismo.

- Influenze Rinascimentali: L’opera mostra l’influenza di Piero della Francesca nella solidità delle figure e nella prospettiva, unita a un anticipo di quella potenza espressiva che sarà poi pienamente sviluppata da Michelangelo.

L’Eredità del Dipinto

Il “Martirio di San Sebastiano” di Luca Signorelli è un’opera di grande valore artistico e storico. Non solo testimonia la devozione dell’epoca e l’abilità tecnica di un maestro del Rinascimento, ma offre anche una profonda riflessione sul tema del sacrificio, della fede e della dignità umana di fronte al dolore. Ammirarla oggi a Città di Castello significa connettersi direttamente con la ricchezza culturale di un’epoca e con la grandezza di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte.

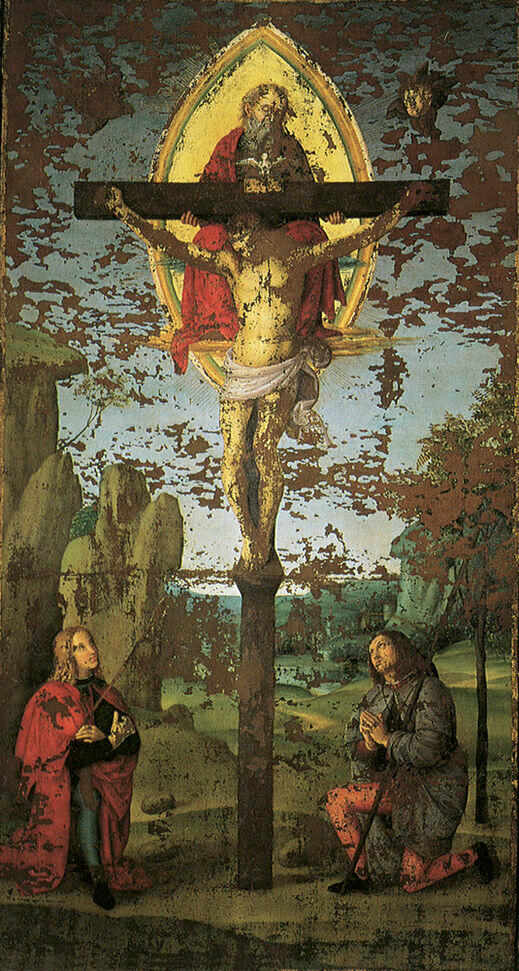

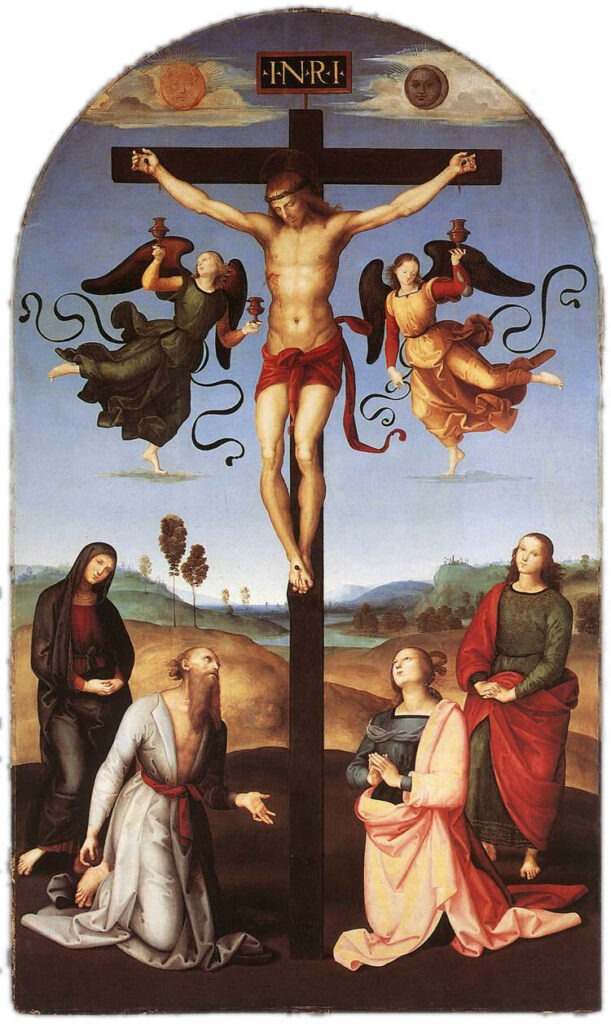

RAFFAELLO SANZIO

Oltre al già citato “Stendardo della Santissima Trinità”, il primo lavoro documentato di Raffaello a Città di Castello fu la pala d’altare con la “Incoronazione di San Nicola da Tolentino” per la chiesa di S.Agostino nel 1500: la tela fu gravemente danneggiata dal terremoto del 1789.

Nel 1503 dipinse la “Crocifissione” per la chiesa di San Domenico oggi alla National Gallery di Londra.

Nel 1504 realizzò il famoso “Sposalizio della Vergine”, dipinto per la cappella Albizzini a San Francesco, che dal 1806 è conservato nella galleria di Brera a Milano.

Lo Sposalizio della Vergine (1504) di Raffaello Sanzio: Armonia e Bellezza del Rinascimento

“Lo Sposalizio della Vergine” di Raffaello Sanzio, datato 1504, è una delle opere più celebri e significative del giovane maestro urbinate, un punto di svolta nella sua carriera e un sublime esempio della grazia e dell’armonia che avrebbero caratterizzato il suo stile maturo. Attualmente conservato presso la Pinacoteca di Brera a Milano, il dipinto rappresenta una delle pietre miliari dell’Alto Rinascimento italiano.

Contesto Storico e Commissione

L’opera fu commissionata dalla famiglia Albizzini per la Cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Città di Castello, la stessa città che oggi ospita alcune delle opere di Luca Signorelli. Questo testimonia la vivacità culturale e l’importanza artistica di Città di Castello all’inizio del XVI secolo, capace di attrarre talenti emergenti come il giovanissimo Raffaello.

A soli 21 anni, Raffaello era già un artista promettente, formatosi nella bottega del Perugino, il cui influsso è ancora evidente in quest’opera, ma che Raffaello supera e reinterpreta con una sensibilità e un’armonia del tutto personali. La data del 1504 è cruciale, poiché segna l’inizio del periodo fiorentino di Raffaello, dove avrebbe assorbito gli insegnamenti di Leonardo e Michelangelo.

Descrizione dell’Opera

Il dipinto raffigura il solenne momento dello sposalizio tra la Vergine Maria e San Giuseppe, un tema iconografico molto popolare, che Raffaello eleva a un nuovo livello di perfezione formale e emotiva.

La Composizione e la Prospettiva: L’opera è un trionfo di prospettiva e simmetria. Al centro, un sacerdote unisce le mani di Maria e Giuseppe. Dietro di loro si dispiegano due gruppi di figure: a sinistra le compagne di Maria e a destra i pretendenti scartati di Maria.

Maria e Giuseppe: Maria è dipinta con una grazia eterea e un’umiltà composta, la sua figura è snella ed elegante. Giuseppe, ritratto con dignità e reverenza, tiene in mano il bastone fiorito, simbolo della sua elezione divina. Questo dettaglio è cruciale: secondo la leggenda, tra i vari pretendenti di Maria, solo il bastone di Giuseppe fiorì miracolosamente, indicando la volontà divina.

I Pretendenti Scartati: A destra, un gruppo di giovani pretendenti, i cui bastoni sono rimasti secchi, esprimono delusione. In particolare, uno di loro è intento a spezzare con il ginocchio il proprio bastone secco, un gesto di frustrazione che aggiunge un tocco di realismo umano alla scena sacra. Questo dettaglio, ripreso dal Perugino ma reso con maggiore dinamismo, sottolinea l’aspetto miracoloso della scelta di Giuseppe.

Il Tempio sullo Sfondo: L’elemento più innovativo e maestoso dell’opera è il tempio circolare che domina lo sfondo, posto su una scalinata. Questo edificio, dalla perfetta geometria e proporzioni classiche, è il fulcro prospettico del dipinto. Le sue porte aperte rivelano un cielo azzurro, creando un senso di profondità infinita e richiamando l’armonia divina. Il tempio non è solo un elemento architettonico, ma un simbolo della perfezione e della sacralità dell’evento. La sua costruzione immaginaria ma credibile dimostra l’acuta comprensione di Raffaello dei principi architettonici del Rinascimento.

Paesaggio e Armonia: Il paesaggio circostante è sereno e ordinato, con dolci colline e pochi elementi naturali, che contribuiscono a creare un’atmosfera di pace e armonia. L’uso della luce è impeccabile, illuminando le figure e gli elementi architettonici con una chiarezza che esalta la loro plasticità. I colori sono luminosi e delicati, tipici della tavolozza di Raffaello.

Stile e Influenze

“Lo Sposalizio della Vergine” è un’opera chiave per comprendere l’evoluzione di Raffaello:

Eredità Perugina: L’influenza del suo maestro, il Perugino, è evidente nella composizione spaziale, nella grazia delle figure e nella tipologia dei volti. Tuttavia, Raffaello supera il modello, infondendo maggiore vitalità e movimento.

Prospettiva e Spazio: Raffaello dimostra una padronanza eccezionale della prospettiva lineare, creando uno spazio che appare profondo e perfettamente misurabile, guidando lo sguardo dello spettatore verso il tempio in lontananza.

“Grazia” Raffaelesca: L’opera è pervasa da quella “grazia” che sarebbe diventata la firma di Raffaello: un senso di equilibrio, armonia, bellezza ideale e compostezza che pervade ogni figura e ogni elemento del dipinto.

L’Eredità del Dipinto

Nonostante la sua attuale ubicazione a Milano, “Lo Sposalizio della Vergine” di Raffaello rimane profondamente legato alla storia di Città di Castello. L’opera non è solo un capolavoro del Rinascimento italiano, ma anche un simbolo della capacità di Raffaello di innovare e superare i suoi maestri, ponendo le basi per la sua straordinaria carriera e per l’arte dei secoli a venire. Ammirare questo dipinto significa immergersi nella bellezza ideale e nell’armonia del Rinascimento al suo apice.